Hilarion Manero

Anstatt der gewöhnlichen Einführung

„Der wache Tag eines mythisch erregten Volkes, etwa der älteren Griechen, ist durch das fortwährend wirkende Wunder, wie es der Mythus annimmt, in der That dem Traume ähnlicher als dem Tag des wissenschaftlich ernüchterten Denkers. Wenn jeder Baum einmal als Nymphe reden oder unter der Hülle eines Stieres ein Gott Jungfrauen wegschleppen kann, wenn die Göttin Athene selbst plötzlich gesehn wird, wie sie mit einem schönen Gespann, in der Begleitung des Pisistratus, durch die Märkte Athens fährt - und das glaubte der ehrliche Athener -, so ist in jedem Augenblicke, wie im Traume, Alles möglich, und die ganze Natur umschwärmt den Menschen, als ob sie nur die Maskerade der Götter wäre, die sich nur einen Scherz daraus machten, in allen Gestalten den Menschen zu täuschen.“

(Friedrich Nietzsche – Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, 1873)

Diese Passage aus Friedrich Nietzsches epochemachenden kleinen Essay Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne von 1873 soll anstatt der üblichen Einleitung dienen. Manero verweigert sich bewusst und konzeptuell jeglicher Festschreibung. „Nur die Werke sollen für mich sprechen“, sagt er. Nietzsche hier also als Brille poetischer Hermeneutik und als eine Idee aus welchem Geist das Werk Maneros entspringen mag.

2012 ließ Manero den Folgenden pseudo-lexikalischen Eintrag zur 'Psychochromatik' verfassen. Anlass war die Ausstellung Was ist ein psychochromatischer Künstler? In dieser wurde das zwischen 1998 und 2010 entstandenen malerischen Werks präsentiert.

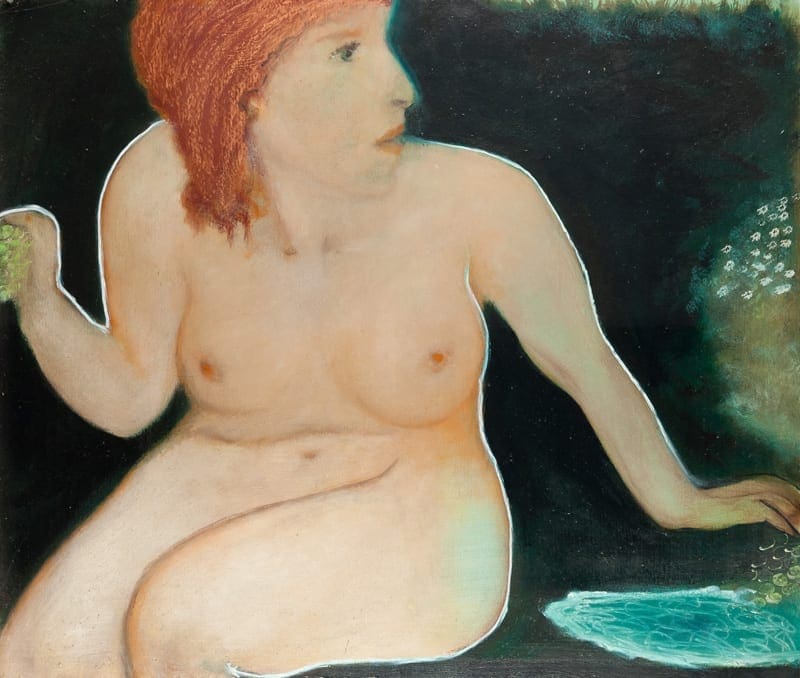

Psychochromatik (von altgrch. ψυχή, „Hauch“, „Seele“, „Gemüt“ und grch. χρώμα, „Farbe“): ästhetische Theorie der psychologisch-seelischen Wirkung der Farben sowie Praxis der Hervorbringung von inneren Empfindungen durch Farbe, insbes. in der sog. „psychochromatischen Malerei“. Als Erfinder der psychochromat. M. gilt der in Argentinien geborene Maler H. Manero (*1957), der intensive Lokalfarben mit abgestuften Tonwerten und chiaroscuro (Helldunkel) zu spannungsreichen Farbklängen verbindet.

Während die Psychologie die komplexen psychologisch-seelischen Wirkungen und Gefühlswerte der Farben experimentell zu bestimmen versucht, die von individuellen, kulturellen (Farbsymbolik) und kontextuellen Faktoren abhängig und bislang nur unzureichend erforscht sind, fragt die Ästhetik vor allem nach dem Ausdruckscharakter, den Kombinationen und Harmonien der Farbe. Die P. als Grenzbereich der traditionellen Ästhetik betrachtet die seelisch-psychologischen Wirkungen der Farben in der bildenden Kunst. Im Vordergrund steht die individuelle, z.T. spirituell gefärbte Aufnahme des Kolorits in die Gefühlswelt der Betrachter. Von zentraler Bedeutung ist die Analogie von Farben und Tönen, wie sie u.a. in den Farbenlehren von Aristoteles (*384 v. Chr., †322 v. Chr.), G. Zarlino (*1570, †1590) und I. Newton (*1643, †1727) auftaucht. Im 20. Jh. betont vor allem W. Kandinsky (*1866, †1944) die Kraft der Farbe, im Betrachter eine „seelische Vibration“ hervorzurufen.

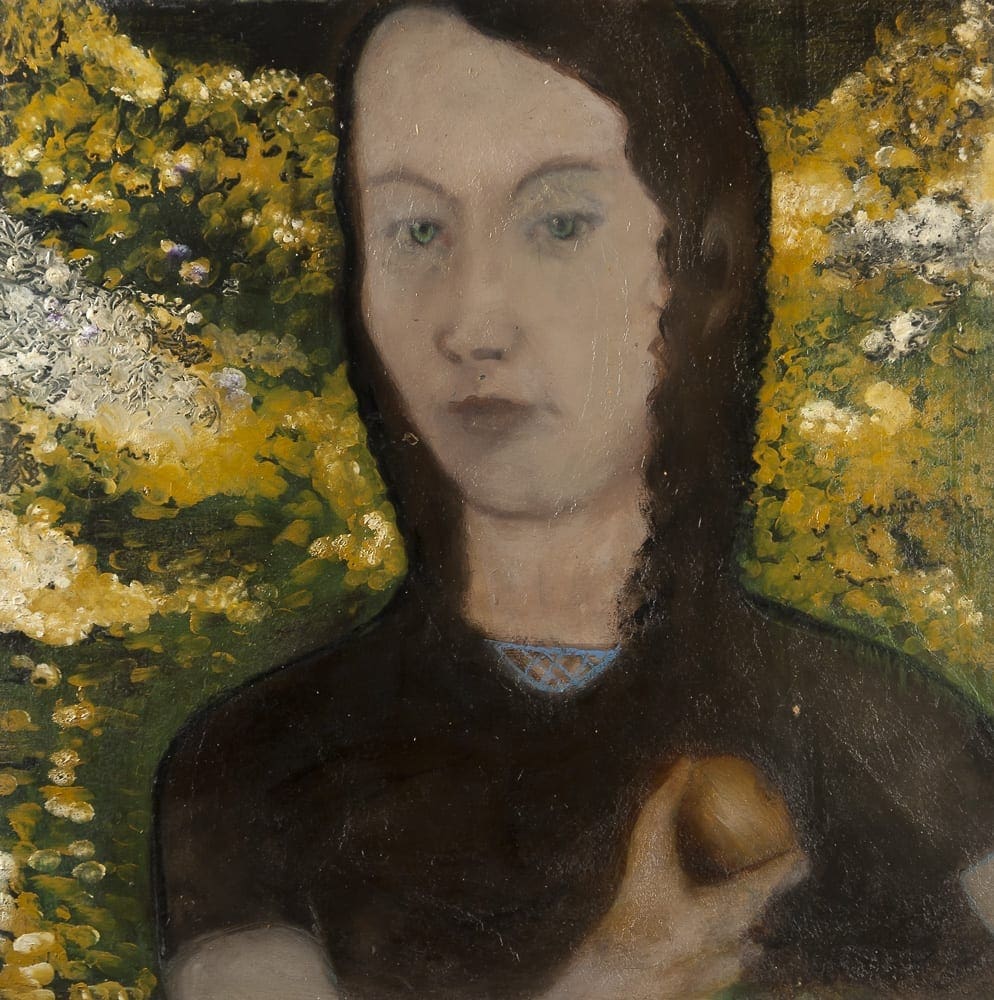

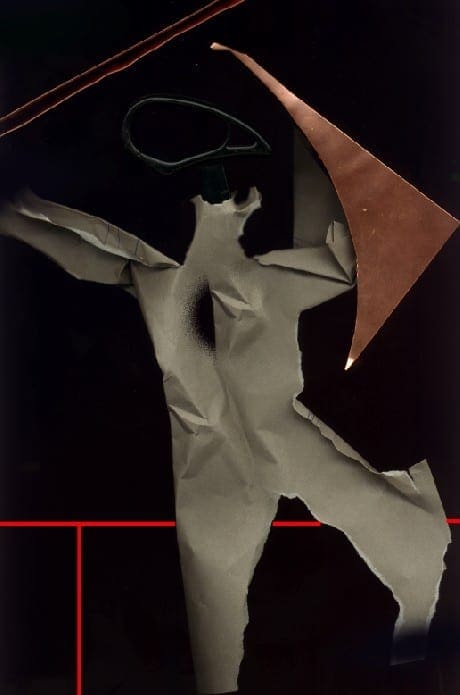

Penthesilea, 186 x 89, 1998

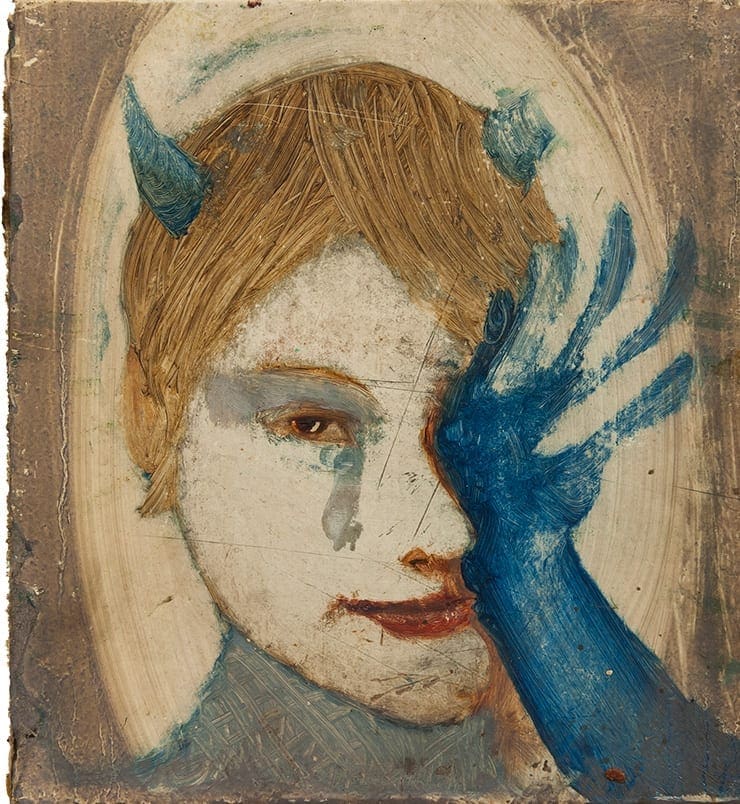

Orion, 86 x 89, 1998

Die psychochromat. M. in der Nachfolge H. Maneros versucht, die traditionelle Dichotomie von Form und Farbe zu überwinden, die bei C. Cennini (um 1370, † um 1440) als Unterscheidung von disegno und colore eingeführt und von G. Vasari (*1511, †1574) aufgenommen worden war. Bei Manero et al. kann die Farbe nur in Wechselwirkung mit Form und Sujet seine Wirkung entfalten. Ungetrübte Farben werden daher den Sujets entsprechend oftmals mit sanftem sfumato verbunden. L.B. Alberti (*1404, †1472) et al. hatten, antiken Überlegungen folgend, die Grundfarben (veri colori) mit den vier Elementen assoziiert. Die psychochromat. Mal. greift in spielerisch-naiver Manier die kosmologischen Züge traditioneller Farbenlehren auf. In Anlehnung an Konzeptionen J.W. v. Goethes (*1749, †1832) gehen wichtige Vertreter der psychochromat. Theorie von einem immerwährenden Kampf zwischen Helligkeit und Dunkel aus, dem die einzelnen Farben ihre spezifischen Eigenschaften verdanken. In der psychochromat. M. findet der Widerstreit von Hell und Dunkel als Gegensatz von Klarheit und Unklarheit Ausdruck.